| ◆ | ||

| ◆ |  |

SKC発達障害教育研究所 「特別支援教育コーディネータフォーラム 」 |

|

||||||

| 発達障害と特別支援教育 | ||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

発達障害は、日本においても海外においても比較的新しい教育問題であり、新たな社会問題でもある。

日本では、1990年ごろから学校や社会で問題としてとらえ始められてきた。学校段階ではまず教師よりは親の間で学習障害が取り組まれはじめた。学校で勉強ができない、そのため、高等学校への進学が困難な子どもたちの高校へ行きたいという願いと重なって問題化してきたのがはじめであろうと思われる。特徴的な出来事としては1990年に全国学習障害児・者親の会連絡会が設立され国への働きかけや社会的啓発に活発に取り組み始めたことであろう。その意味で、1990年が学習障害問題の一つの画期といってよい。

|

1992.3.30通級学級に関する調査研究協力者会議「通級による指導に関する充実方策について(審議のまとめ)」 1995.3.27 学習障害児等に対する指導について(中間報告): 1999.7.2 学習障害児に対する指導について(報告) 2003.3.28特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議答申「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」 2003.4.11 今後の不登校への対応の在り方について(報告) 2004.12.10「発達障害者支援法」(法律第167号、2005年4月1日施行) 2005.7.29中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申素案)」 2005.12.8 「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」 2006.3 学校教育法改正、障害児教育諸学校を「特別支援学校」に統一 |

そうした社会的動向に動かされて文部科学省(当時文部省)は、学習障害に関する審議をはじめ、1994年には報告「学習障害について」を取りまとめた。日本の教育史上初めて学習障害が学校教育の課題として公認されることになった。その後、学級崩壊などの学校の危機的状況や子どもの「キレる」という問題などが社会問題化し、対応が迫られた。不登校問題においても、「多動」との関連が指摘され、学級崩壊などとの関係も話題になった。とりわけ衝撃的であったのは、発達障害が関係すると思われる少年事件の多発であろう。

「発達障害」という言葉は専門用語としてみたとき誠に不都合な、誤解を生む用語である。しばしば「軽度発達障害」という言葉がほとんど同義語として使用される。文科省は特別支援教育の発足を前に2007年3月、あらためて文科省としては「軽度発達障害」の用語を使用しない旨の声明を発表した。(文科省:「発達障害」の用語の使用について、2007年3月15日)。「軽度発達障害」の「軽度」は知的発達の遅れがない(IQ70以上)という特殊な意味合いであり、「軽度発達障害」の障害程度、日常の社会生活の困難(又は障害)が必ずしも「軽い」ことを意味していない。これが留意すべき第一の点である。

次に教育の分野で特別支援教育の登場により、発達障害の概念が二重化されたことを指摘する必要がある。一は、従来から使われている本来の用語としての発達障害であり、二は、特別支援教育によって追加された「発達障害」である。もともと発達障害は、生来的要因と環境的要因の相互作用の中で子どもの発達過程で生起し、子どもの生活と発達全体に影響を及ぼし、何らかの特別の配慮を必要とすると言う意味での障害をいう。この意味の本来の発達障害の中核は量的にも、内容的にも発達遅滞(知的障害)である。

特別支援教育とともに障害児教育にもたらされた第二の意味での「新しい発達障害」は、制度的定義として三つの除外規定の上に成り立っている。すなわち、第一にこの本来の発達障害の中核的存在である発達遅滞を除外し、第二に従来の障害児教育を構成する感覚障害(視覚障害、聴覚障害など)及び運動障害を除外し、第三にさらには発達障害の本質の理解に不可欠の環境的要因を除外する。こうした問題を内包する今日の「発達障害」概念は障害概念や診断概念としてではなく、「LD、ADHD、広汎性発達障害」に対する教育政策上の制度概念としてのみ合理的に理解しうる。

次に、医学的診断としての発達障害がある。これも実は様々であるが、まず型どおりの診断マニュアル(基準)による立場からの説明を取り上げる。この典型は、山崎晃資の『発達障害と子どもたち』(講談社+α新書 2005)である。山崎はこの著書のなかで、取り上げる対象を「自閉症、アスペルガー症候群、さらに発達障害ではありませんがよく似た状態を示す注意欠陥/多動性障害やボーダーラインチャイルドの問題」としている。つまり、発達障害は自閉症とアスペルガー障害で注意欠陥/多動性障害やボーダーラインは状態が似てはいるが本来は発達障害ではない、と言う立場である。

この理由は単純で、WHOのICDー10の分類とアメリカの精神医学会の診断マニュアル(DSMーⅣ)の分類に違いがあることなどから来ているようです。ICD-10では大分類で発達障害(自閉症など)と行動の障害(ADHDなど)を区別するということである。杉山登志郎はむしろこの分類を不都合としてこれらを同じ発達障害としてまとめた日本の発達障害者支援法を欧米に先んじた先見性であると評価している。

DSM-Ⅳの分類カテゴリー

「通常、幼児期、小児期又は青年期に初めて診断される障害」

発達遅滞

学習障害

運動能力障害

コミュニケ-ション障害

広汎性発達障害

注意欠陥および破壊的行動障害

幼児期または小児期早期の哺育、摂食障害

チック障害

排泄障害

幼児期、小児期または青年期の他の障害

ICD-10の分類カテゴリー

F7 精神遅滞

F8 心理的発達の障害

F80 会話および言語の特異的発達障害

F81 学力[学習能力]の特異的発達障害

F82 運動機能の特異的発達障害

F83 混合性特異的発達障害

F84 広汎性発達障害

F88 他の心理的発達の障害

F89 特定不能の心理的発達の障害

F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害および特定不能の精神障害

F90 多動性障害

F91 行為障害

F92 行為および情緒の混合性障害

F93 小児期に特異的に発症する情緒障害

F94 小児期および青年期に特異的に発症する社会的機能の障害

F95 チック障害

F98 通常小児期および青年期に発症する他の行動および情緒の障害

F99 精神障害、他に特定できないもの

わが国に於いて社会的に発達障害が認知されたのは、「発達障害者支援法」(平成16年12月10日法律第167号、2005年4月1日施行)の成立である。この法律は、理念を提示しているだけの理念法で有効性はほとんどないといわれているが、発達障害者に対する地域政策を立案することを求めている。今後この法律に基づいて関連法規、制度の整備が進められ実効性を持つものとなることが期待されている。こうした様々な発達障害の理解に加えていくつかの発達障害の概念構成の試みがある。それらの試みは、上述の教育政策上の制度的概念、あるいは医学的な診断マニュアル(基準)とは異なる次元での発達障害の理解であり、ある意味では本来的な発達障害の概念の提起ではある。しかし、その点を十分理解した上で読み取る必要があり、そうでなければ発達障害の概念をいっそう混沌とした混乱の中に追いやることになる。そうした発達障害(軽度発達書害)の理解のひとつは小枝達也の操作的概念である。小枝は、5歳児検診の在り方を検討する際に、「軽度発達障害」を、操作的に軽度精神発達遅滞、LD、PDD、ADHDとしている。文科省定義とは異なり、軽度発達障害に軽度精神発達遅滞を加えていることが特徴である。これは「軽度発達書害」を軽度の発達障害とするならばむしろ当然生まれてくる理解の仕方であると言える。小枝はその後、あたかも「軽度発達障害」という一つのカテゴリがあるかのような表現は避けるとして「軽度発達障害」を「軽度の発達障害」に変えている(「軽度発達障害児に対する気づきと支援のマニュアル」平成18年度厚生労働科学研究「軽度発達障害児の発見と対応システムおよびそのマニュアル開発に関する研究」)

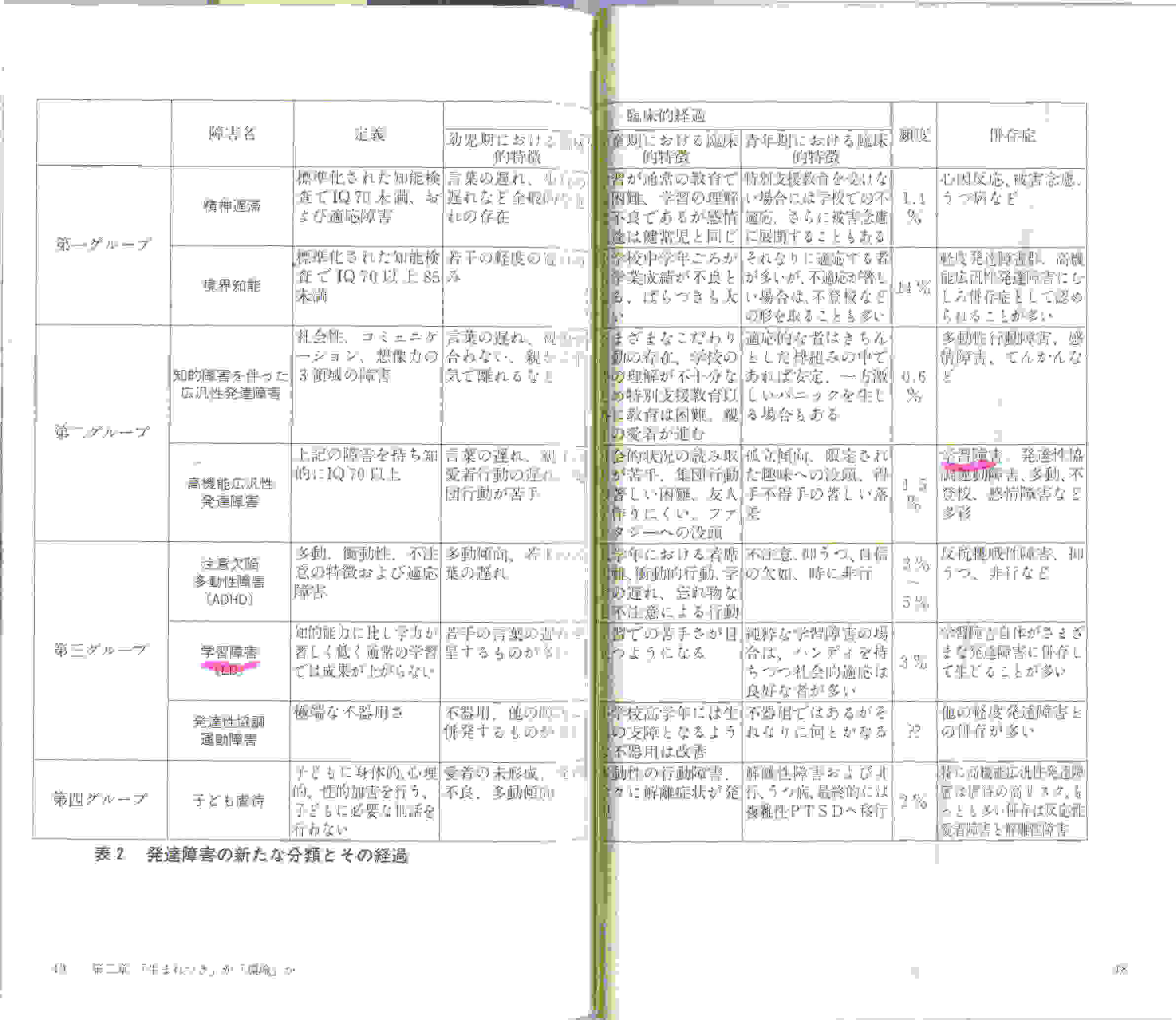

。さらに、徹底して臨床的立場から発達障害の概念を再構成しているのが杉山登志郎である。杉山の発達障害は大きく四つのカテゴリーから構成される。すなわち、「第1のグループは認知の全般的遅れを示す精神遅滞の境界知能、第2のグループは社会性の障害である広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)、第3のグループはいわゆる軽度発達障害で.行動のコントロールなど、脳のある領域の働きと他の領域の働きとの連動に際して障害を生じるタイプであり、注意欠陥多動性障害(ADHD)や学習障害(LD)、発達性協調運動障害が含まれる。第四のグループは子ども虐待にもとづく発達障害症候群である。」(杉山登四郎:)杉山の分類表を下に参照しておく。その特徴は、文科省の制度的カテゴリーとは異なり、知的発達遅滞を発達障害に明確に位置づけ、山崎とは異なりADHDもPDDも共に発達障害とし、さらに虐待も発達障害としたところにある。

発達障害の教育的理解の必要性

発達障害は元来学際的な問題領域であり、多くの専門分野がそれぞれの立場からアプローチする。とりわけ、医学及び認知心理学などの知見は発達障害のある子どもの教育課題にとって不可欠である。それぞれの専門分野は発達障害のある子どものある側面を切り取り、それぞれ固有の方法によってアプローチする。発達障害のある子どもの発達と学習の指導に関する分野は教育学と教育心理学ないし発達心理学が固有の方法論によってアプローチするべき対象である。つまり、発達障害のすべてが教育の課題となるのではなく、発達障害のある子どもの発達と学習の指導に関する事柄が「発達障害教育」である。例えば、ADHDの医学的側面については医療の専門領域であるが、ADHDの教育と発達、特にその指導に関する事柄は教育の専門事項である。その関係をしっかり捉えることが大切である。NPO法人滋賀大キッズカレッジはADHD、高機能自閉症およびアスペルガー症候群についても発達と学習の視点からとらえることで、医学的、あるいは神経心理学や認知心理学の視点とは異なる新たな視点からの理解、とりわけ教育的指導の方法が見えてくると考えている。しかしそれは医学や認知心理学の概念、知見を否定したり、無視することでなく、むしろ尊重する。同時に、それらとは異なる視点の必要性と意義をひとつの確たる専門領域として対等の資格と権利を持って教育と発達の視点、その概念とパースペクティヴを主張する。そして協働してこの学際的対象の発達と学習の保障に迫りたいと考える。

出現率ということばにおそらく問題がある。発達障害に無条件的出現率など存在しないと良いってよい。「頻度」ということばも使用される。問題をどこに見るかということが基本にある。学校教育では、留年・落第のある世界中のほとんどの国と、実態としては義務教育ではほとんどない世にもまれな日本という国の「不思議」を当たり前のことと考えるこの違いが大本を規定する。教育学者でさえこの点に言及する人は多くない。そういう前提のもとで、発達障害の子どもたちが学校のみならず、マスコミなど様々な分野で話題になってくるといったいどれぐらいの子どもたちが いるのか、今まではそんなに話題にならなかったのに増えているのか、増えているのだとしたらなぜなのか、という疑問が当然のことながら生まれてくる。学校などの研修会では必ずといってよいほどそういう質問が出る。

いるのか、今まではそんなに話題にならなかったのに増えているのか、増えているのだとしたらなぜなのか、という疑問が当然のことながら生まれてくる。学校などの研修会では必ずといってよいほどそういう質問が出る。

現段階では、科学的根拠のある回答をすることは専門家にも困難である。

文科省は、知的な遅れがないにもかかわらず学習、行動面で著しい困難を示す子どもを6.3%と見積もっている。通常、この数字が発達障害のある子どもの出現率として取り上げられることが多い。筆者はこの調査は、実によくできていて周到な準備の元で行われたのではないかと考えている。というのは、筆者も類似の調査を行っているが、通常は6.3%という高い数字はなかなか出ないのである。この数字は行政施策の立案の根拠となる数字としては意味があるのであるが、実は科学的根拠は明確ではないのである。

その根拠の第一は、同じチェックリストを用いた調査をいくつかの都道府県が独自に行っている。上記の表には早い時期の東京と秋田の調査を併記した。文科省の調査は、チェックリストだけで行ったのではないので単純な比較はできないのであるが、それにしてもその違いは大きすぎる。最近、特別支援教育の実施を前にさらにいくつかの県が調査を実施している。例えば、岩手では4.5%(2007年)で小学生は4.8、中学生は4.0%、計5300人と報告された。福島県では小学校4.8%、中学校2.6%、全体4.0%、7852人(H17.2)、滋賀県では3.5%(調査2006年9月1日現在)。内訳はLD2301人(1・8%)、ADHD1628人(1・3%)、PDD1972人(1・6%)と発表されている。同様の調査でこれほどの差が出ると言うことは常識的には調査に信頼性がないということになる。

出現率調査に関して注目される第二の点は、学習と行動の問題という領域別の出現率に関連する問題である。文科省の調査では上記の表にみるように、学習の問題が4.5%であるのに対して行動の問題は2.9%である。学習の困難を有する子どもが行動に問題を抱える子どもに対してはるかに多数である。筆者が文科省の調査がよくできていると判断する一つの点である。しかし、他の自治体が行っている調査の結果は、上記の表でも東京は学習よりも行動の問題のある子どもの方が多く、秋田は同数である。滋賀県の調査ではADHDとPDDの合計は2.9%で学習面の困難の1.8よりも1%近くも多くなっている。現在、チェックリストを用いて行われる調査ではこうした結果になるのは不思議ではない。というのは、チェックリストによる調査は、子どもの実態調査という性格よりはチェックする教師の意識調査、さらに言えば教師の発達障害に対する理解度調査という性格が強いからである。従って、こうした調査からわかることは、日本では学習面の困難に対する教師の理解が薄く、問題意識の持ちようが子どもの行動に比重が置かれたものとなっていることを示している。この点は、われわれの調査や神奈川で行われた学習障害に対する日米の教師の意識の比較研究においても明らかにされている。

出現率のこうした違いは、学習障害の分野では国際的に周知のことであり、アメリカの学習障害の教育措置率は州によって1%から12%までの開きがあるのであり、読み障害(読み書き障害)に関する内外の研究をレビューした高橋登氏は、こうした出現率がバラバラであるのは、結局は調査の基準の違いによるとしている。

欧米では学習障害又は読み書き障害に関しては、重度の学習障害が4%であり、軽度はさらに10%以上と見積もられている。学習の困難・障害により多くの注目があり、対応が検討されている。多くの学習障害のある子どもがそれと気づかれずに見過ごされているという実態が日本の特徴として留意される必要がある。

発達障害は増えているか?

発達障害児が増えているのかどうかという問題に関しては、3つの可能性が考えられる。「増えているかどうか」という点では、学校で問題となる子どもとしては確実に増えている。しかし、それは、元もとそうした子どもはいたのであって、何らかの事情でその子どもたちの問題が表面化しだしたに過ぎない、という議論もある。まず、第一に指摘されるのは、診断基準の明確化によるというものである。これは、ADHD,高機能自閉症など広汎性発達障害については明らかに当てはまる。DSM-Ⅳなどに診断項目として明記されることによって、医療による診断が急増していることは事実である。第二に指摘されるのは、学校における教師の多忙化、教育内容の過密と一貫性のなさによる混乱の結果、子どもたちの落ち着きがなくなり、教師もそれに対応する余裕がなくなっているために、これらの子どもの問題行動が吹き出してきたというものである。これも部分的には該当する。第三に、しかしこれらの子どもの問題が学校において問題になっているだけでなく、就学前の幼稚園、保育所で大きな困難となっているという事実、さらには少子化の中で子どもの出生率は減少しているにもかかわらず、多くの地域で行われている乳幼児健診で要観察、要注意などが指摘され発達相談にかかるケースは数として横ばいあるいは増えているという実態があることを考慮すると、発達障害という基準に該当するかどうかは別にして、多くの子どもが幼児期から行動、発達に困難を抱え込んでいる、あるいはそのリスクを持たされているといわざるをえない。子どもの間で増加しているのは発達障害だけでなく、小児うつ傾向、心因性神経症、リストカットなどの自傷行為の増加している。発達障害はそうした子どもの発達的危機の一つの表現にすぎないと言うこともできる。

医学的定義によれば、発達障害は基本的には環境の問題(育児を含む)ではなく、生得的なものであるとされている。この定義は、厳密な議論をする際には見直される必要がある。発達が環境的要因と生得的要因の相互関係であるのなら、発達障害についても同様であるはずである。

いろいろの研究による出現率

Sally E. Shaywitz, M.D., and Bennett A. Shaywitz, M.D.:The Neurobiology of Reading and Dyslexia?

(NCSALL HomeAbout NCSALLResearchPublicationsConnecting Practice, Policy & Research)

発達的ディスレクシアは、読みの予想外の困難an unexpected difficultyによって特徴づけられる。

学齢児の5-17%、

ディスレクシア(特異的読み障害):学習障害の中の80%に相当する。

研究的には男女差は存在しない。

研究的診断によるものと、学校判断(4:1)のものに大きな差がある。学校判断によるバイアスが大きい。Shaywitz et al 1990

出現率の違いは、つまるところ、基準の取り方の問題にすぎない(高橋登:特殊教育学研究2005)

英語圏

4-8%

Lewis et al.1994

Shaywitz et al. 1990: Shaywitz, S.E.; Shaywitz, B.A.; Fletcher, J.M; Escobar, M.D.: Prevalence of reading disability in boys and girls. Results of the Connecticut Longitudinal Study. Journal of the American Medical Association 264, 998-1002, 1990.

ICD-10の研究医用基準を適用すると3.7% (Esser,1990)

Koernerらは、ICDを用いて標準偏差1.5の差を採用すると6.7%と見積もっている。この数字はIQのカットオフポイントをどこに置くかで異なってくる。

85以上にすると5.6%

70-85 6.1%

以上、G.Schulte-Koerne,W.Deimel, H.Remschmitd:Zur Diagnositk der Lese-Rechtschreibstoerung. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie29 (2), 2001, 113-116

HallahanとKauffmanによれば(Daniel P.Hallahan and James M. Kauffman:Introduction to Learning Disabilities.A Psycho-Behavioural approach.1976 Prentice-Hall)学習障害の出現率は様々である。

「もっとも公的な数字」

◇1-3% 1968National Advisory Committee on Handicapped Children

◇1% United state Office of Education 1971

Mykleburst and Boshes 1969

◇15% - cutoff score 90

◇7% - 85

McIntosh and Dunn 1973

Rocky Mountain Education Laboratory study(Meier,1971)

約15% 2年ないしそれ以上の遅れ いろいろなスクリーニング

6% スクリーニングと教育的診断の両方を使用

4.7% スクリーニングと医学的診断

13.3% US.Department of Health,Education and Welfare 1969 読みの低学力

14% Newbraough and Kelly 1962 読み

5.8% Bruinicks and weatherman 1970

新しいところでは、インターナショナル・ディスレキシア・アソシエーションが人口の15-20%が読み障害であり、そのうち85%がディスレキシアであるといっている。(IDA 2000/05 fact sheet)

出現率と「重さ」Otto,Philomena:Dyslexia,Heinemaqnn 1997より

出現率の議論は障害の程度の問題と切り離せない。

一般には学習障害の出現率は4%といわれているが、それは重度の場合であって、軽度の場合を含めるとおよそ10%という多さになる。

Pumfrey(1994)は、この関係をIQ120の10歳の場合を例に取り、

程度 読み年齢 書き(spelling)年齢

重度ディスレクシア 6.3歳 6.4歳

中度ディスレクシア 8.3歳 7.4歳

軽度ディスレクシア 10.6歳 8.6歳

アメリカのNAEP全国教育進歩調査の1994、1998両年度の結果で4学年の10%以上が重度の読み困難のため、調査に参加も出来ないレベルであること、少なくても17~20%が有意な読み障害がある。

学齢児5人にひとり

特に貧困、少数民族、非英語文化からの子どもが不釣り合いに多いが、しかしどの階層からも多数の読み困難が出ている。

G.reid Lyon::The NICHD Research Program in Reading Development,Reading Disorders and reading Instruction.National Center for Lerning Disabilities. Website:www.ncld.org/research/keys99_nichd.cfm

約5%が何の準備もなく読みが出来る。

20~30%は活字に接するなかで比較的容易に読みを覚える

69%はひどい困難を経験し、そのうち少なくても20~30%にとって、学校のもっとも困難な課題となる。

読みスキルは、他の全ての学校の学習の主たる基礎スキルである。